전체메뉴

공연의 메시지를 시각예술로 표현하는 무대연출의 꽃, 시노그래피. 작품의 이미지를 결정짓는 중요한 작업인 만큼 특별한 공연에는 잘 알려진 현대미술 작가들이 시노그래퍼로 나서는 경우가 많다. 동시대를 대표하는 비주얼 아티스트의 거대한 캔버스가 된 무대를 소개한다.

© Joel Chester Fildes

<Tree of Codes> by Olafur Eliasson

파리 오페라 발레단이 영국을 대표하는 현대 무용가 웨인 맥그리거Wayne McGregor와 함께 2015년 초연한 현대무용 <트리 오브 코즈>는 첨단 테크놀로지와 컨템퍼러리 아트, 테크노 팝 사운드가 뒤섞인 ‘실험의 장’이었다. 미국 작가 조너선 새프런 포어Jonathan Safran Foer의 작품인 동명의 소설을 모티프로 만든 이 공연에서 올라푸르 엘리아손은 무대 디자인을 포함한 비주얼 콘셉트를 책임졌 다. 투명하고 거대한 색색의 유리를 활용해 입체적인 레이어를 만들었는데, 조명의 변화와 무용수의 움직임에 따라 매 순간 다른 반사와 굴절이 일어나며 역동적이고 독창적인 무대가 펼쳐진다. 자연과 우주 현상을 모티프로 빛과 유리 등을 다채롭게 변주하는 작가 특유의 작업을 엿볼 수 있다.

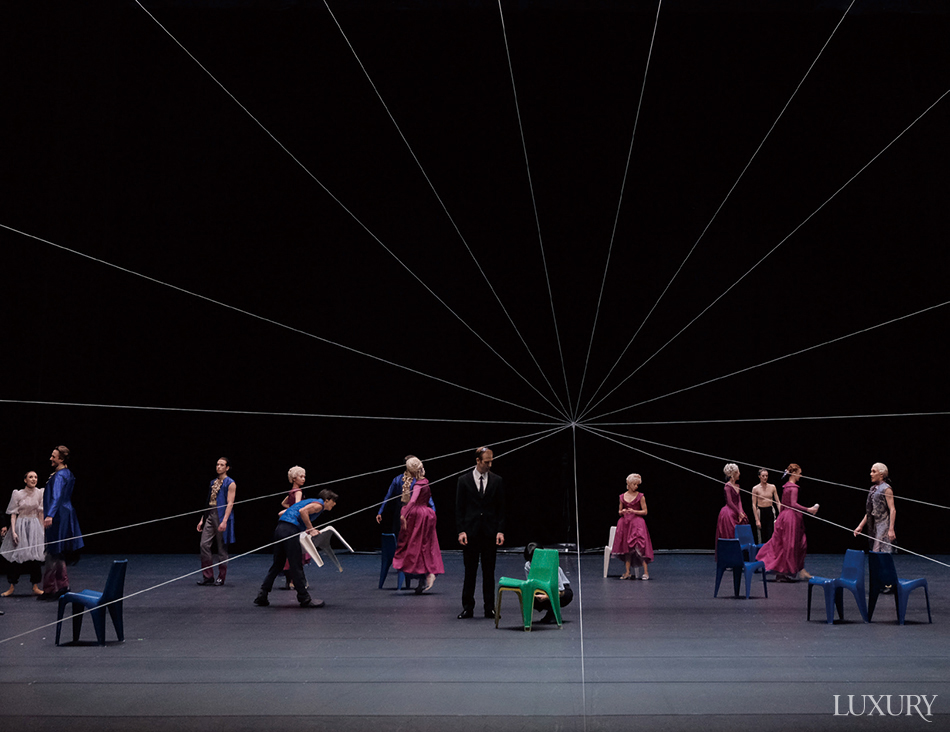

© Numen/For Use

<Zukunft braucht Herkunft> by Numen/For Use

유럽을 중심으로 활동하는 설치 미술 작가 그룹 뉴맨/포 유즈. 주로 테이프, 실, 끈, 그물같은 일상의 소재를 활용해 관객들이 직접 체험할 수 있는 장소 특정적 설치 작업을 이어왔다. 공간을 변화시켜 예술적 감각과 경험을 확장하는 작품으로 유명한 만큼 시노그래퍼로서도 다채로운 공연에 참여해왔다. 최근작인 <미래는 출신이 필요하다Zukunft braucht Herkunft>는 2019년 독일 카를스루에의 오페라하우스, 바 디셰스 스태츠테아터 Badisches Staatstheater의 개관 300주년을 기념한 공연으로 로프, 포일, 얇은 막, 공기 같은 재료로 보존과 변화, 진보의 시간을 형상화했다.

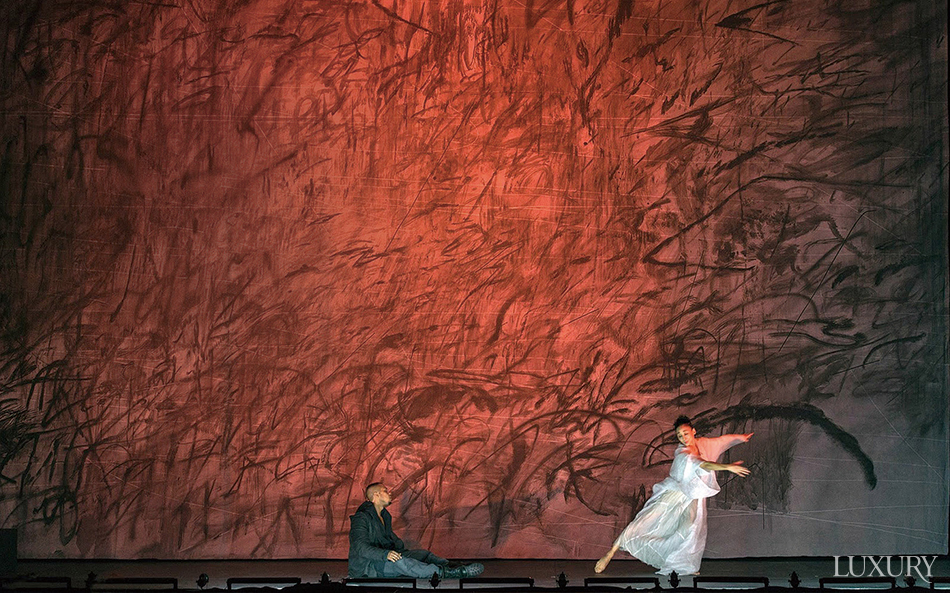

© Ruth Walz

<Only the Sound Remains> by Julie Mehretu

사색적이고 감각적인 음악으로 핀란드를 대표하는 작곡가 카이야 사리아호Kaija Saariaho의 오페라 <오직 소리만 남아Only the Sound Remains>. 2016년 네덜란드 국립극장에서 열린 ‘오페라 포워드 페스티벌’에서 초연한 후 2018년 파리 오페라 가르니에와 뉴욕 링컨 센터에서 공연됐다. 작품은 미국 시인 에즈라 파운드Ezra Pound와 어니스트 페놀로사Ernest Fenollosa가 번역한 일본 전통극 ‘노能’를 모티프로 한 2개의 짧은 오페라로 이뤄져 있다. 다른 세계인을 만나는 인간을 묘사하는 내용인데, 에티오피아계 미국 아티스트로 ‘건축적 추상 회화’를 선보이며 세계 아트 신에서 주목받고 있는 줄리 머레투가 세트 디자이너로 합류해 철학적인 주제에 어울리는 추상적인 무대를 꾸몄다. 날카로운 붓질, 정적인 캘리그래피, 몸짓을 형상화한 이미지 등을 겹겹이 더한 2개의 거대한 캔버스로 인간의 복잡한 정신세계를 표현했다.

© Vincent Pontet (OnP)

<Tristan and Isolde> by Bill Viola

고대 켈트인의 옛 전설 ‘트리스탄과 이졸데’를 바탕으로 독일 작곡가 바그너가 작곡한 오페라 <트리스탄과 이졸데>. 파리 오페라극장에서 2005년에 공연한 버전은 연출가 피터 셀라스Peter Sellars와 세계적인 비디오 아티스트 빌 비올라의 협업으로 완성됐다. 별다른 무대장치 없이 오케스트라 위에 매달린 거대한 스크린을 배경으로 활용한 파격적 시도가 특징. 등장인물의 내면을 반영한 상징적인 영상으로 무대 미학을 극대화했다.

© Monika Rittershaus / Ruth Walz

<Parsifal> by Anish Kapoor

리하르트 바그너의 ‘최후의 음악극’으로 유명한 오페라 <파르지팔>. 영화 <인디아나 존스>, 소설 <다빈치 코드> 등 수많은 작품에서 단골 소재가 된 ‘성배의 전설’을 토대로 한 작품이다. 2016년 네덜란드 국립 오페라 & 발레에서 공연한 세계적인 오페라 연출가 피에르 아우디Pierre Audi의 <파르지팔>을 위해 ‘현대 조각 예술의 거장’이라 불리는 인도 태생의 영국 조각가 아니시 카푸어가 무대를 디자인했다. 어둠, 빛, 그림자, 반사를 다루는 특유의 작업을 무대 위에 구현해 성배를 찾아 떠나는 여정을 상징적인 이미지로 표현했다.

© Michele Crosera

<Madama Butterfly> by Mariko Mori

동아시아의 전통 예술과 현대 소비 문화를 혼합해 독창적인 작업을 펼쳐온 일본 출신의 멀티미디어 작가 모리 마리코. 2013년 베네치아 라 페니체 극장이 ‘베네치아 비엔날레’와 공동으로 제작한 푸치니의 대표작 <나비부인Madama Butterfly>의 세트와 의상 디자인을 맡아 미니멀하고 미래적인 무대를 꾸몄다. 온통 새하얀 무대를 기본 요소로 두고 막에 따라 스토리를 상징하는 조형물을 변주한 것. 무대의 하이라이트는 8m 크기의 뫼비우스 띠를 형상화한 조각으로, 작가는 “삶과 죽음, 환생의 순환을 상징한다”고 설명한다.

© Cory Weaver / San Francisco Opera

<Turandot> by David Hockney

푸치니의 대표작으로 유명한 오페라 <투란도트>. 구혼하러 온 왕자에게 수수께끼를 내 맞추면 결혼하고 틀리면 참수를 내리는 중국 황실의 공주 투란도트 이야기로, 동양을 배경으로 한 색다른 무대 디자인에 수많은 아티스트가 도전해왔다. 데이비드 호크니도 그중 하나. 1993년 샌프란시스코 오페라단을 위해 처음 <투란도트> 무대를 디자인한 후 여러 차례 무대를 선보였다. 스토리의 맥락을 표현하는 데 중점을 두고 강렬한 라인과 반짝이는 주홍빛, 뚜렷한 검정을 디자인 포인트로 활용해 크고 대담한 세트를 완성했다. 감각적인 무대가 한 편의 회화를 보는 듯하다.

© AES+F

<Turandot> by AES+F

지난해 이탈리아 팔레르모의 마시모극장에서는 ‘2070년 가상의 베이징’을 배경으로 한 색다른 <투란도트>가 공연됐다. 무대를 꾸민 이들은 러시아의 세계적인 미디어 아티스트 그룹 AES+F. 주로 기술과 물질이 만든 가상 세계에 대한 비판을 담은 영상 프로젝트를 선보여온 이들은 무대위에 설치한 대형 스크린을 통해 <투란도트>를 미래적 이미지로 재해석한 기묘하고 독특한 영상을 투사했다. 장면에 따라 등장하는 그로테스크한 설치물, 몽환적 영상 등이 강렬하다.

© Ruth Walz

<Wozzeck> by William Kentridge

독일 극작가 게오르크 부흐너의 미완성 희곡을 바탕으로 오스트리아 작곡가 알반 베르크가 제작한 오페라 <보체크>. 2020년 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 프로덕션을 위해 남아공 출신의 세계적인 아티스트 윌리엄 켄트리지가 연출가이자 무대감독으로 나섰다. 금방이라도 무너질 듯한 계단, 경사로, 버려진 가구, 쓰레기 더미 등으로 채운 무대에 작가의 트레이드마크인 목탄화 애니메이션, 프로젝션, 영화 클립 등을 더한 것이 특징. 약자를 괴롭히는 사회에 희생당하는 가난한 병사 보체크의 이야기를 특유의 예술 세계로 재해석한 연출이 시선을 붙든다.