전체메뉴

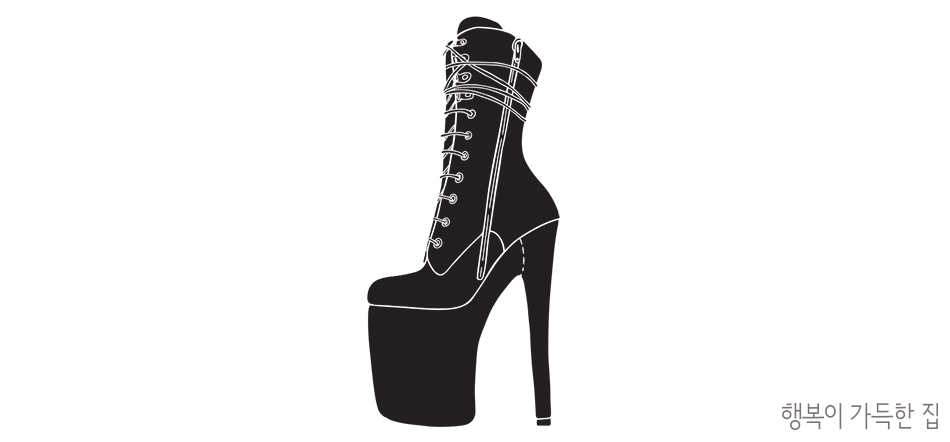

“레이디 가가의 9인치 힐은 심약한 사람을 위한 것이 아니다!” 평소 관심도 없던 해외 패션 기사를 클릭한 건 제목 때문이었다. 대담한 스타일로 손꼽는 팝 스타라지만, 심약한 사람의 심박수를 급격히 높일 수 있다는 힐은 어떻게 생겼을까 하는 호기심의 발로였다. 기사를 확인한 소감은 ‘So So’. 토픽에 오르내리는 전위적 차림까진 아니었지만(검정 원피스 뒤에 날개를 달긴 했다) 레이디 가가가 신은 힐의 생김새는 단연 도드라졌다. 검은 광택이 빛을 발하고, 앞부분은 굵직한 통굽에 뒷부분은 꼬챙이를 연상케 하는 극단적 높이의 힐. 유감스러운 건 인공지능의 알고리즘 덫에 빠진 탓에 같은 모양의 힐을 신은 유명인의 소식이 모니터를 어지럽혔다는 점이다.

그중 꼬리를 물 듯 이 과장된 힐의 유행을 알려주는 기사 제목 하나가 눈에 들어왔다. “하이힐 지수로 경제성 장을 예측할 수 있을까?” 영국 신문 <가디언>의 최신 뉴스. 스커트 길이가 경제 상황을 반영하는 신호일 수 있다는 ‘헴라인 지수’ 이론을 하이힐에도 적용할 수 있지 않을까 하는 관점의 기사였다. 데이터는 구체적이었다. 유명 SNS에서 레이디 가가가 신은 힐의 해시태그가 1억 2천만 조회 수를 기록한 것. 구글 검색창에선 하이힐이라는 단어가 눈에 띄기 시작했다. 기름을 부은 건 역시 유명 스타들이었다. 비욘세가 바통을 이어받았고, 올리비아 로드리고가 다음 주자였으며, 남자 래퍼인 카녜이 웨스트까지 플랫폼 힐을 신고 앨범 재킷을 장식했다.

데이터를 분석한 소비자 제품 전문가의 결론은 이랬다. “경제지표가 하락할 때 처음엔 굽높이가 올라가지만, 몇 개월 이상 경기 침체가 이어지면 굽 높이가 낮아진다”는 것. 사례 하나를 들어보면, 세기말을 넘어 2000년이 됐을 때 전례 없는 하이힐 유행이 1년 넘게 이어지더니 9·11 테러 이후 플랫 슈즈와 스니커즈가 보편화된 적이 있다. 물론 이런 사례를 “한 방향 으로 흔들리면, 다른 방향으로 다시 흔들리는 패션의 단호한 규칙”이라 해석할 수도 있다. 플랫 슈즈의 유행을 두고 “여성들이 자신의 목소리를 찾고 집단적으로 젠더 고정관념에 항의하기로 결정한 것”이라는 의미를 부여하기도 한다. ‘하이힐 지수’라는 프레임에 적극적으로 욱여넣기엔 해석의 변수가 많다는 얘기다.

그런 이유였을까. 앞선 SNS 데이터 분석팀이 추가한 코멘트야말로 꽤나 설득력이 있다. “사람들이 어려운 시기를 헤쳐나가는 방법으로 패션을 활용하고 있음을 발견했다. 하이힐을 향한 관심은 차갑게 식은 경제 상황에 맞서기 위한 화려함의 초기 추구로 해석할 수 있다.” 생각해보면 팬데믹 상황이 이렇게 길어질 거라고 예상한 사람은 거의 없다. 2021년에도 바이러스 퇴치의 희망이 보이지 않으면서 사람들은 플랫 슈즈와 운동화로 소극적 과시를 영위하는 일상을 받아들이는 중이다. 오죽하면 눈길과 러닝 머신 위에서도 하이힐을 신고 사진을 찍던 빅토리아 베컴이 운동화 장사를 시작했을까. 그런 와중에 과장된 모양의 힐을 향한 대중의 관심이 예열되고 있다는 건 사람들의 일상에 어떤 정서가 새롭게 장착되고 있음을 알리는 지표라고 할 수 있다. 약간의 희망, 약간의 설렘, 약간의 욕망…

결국 면도날처럼 얇은 발뒤꿈치에 상처가 생기고, 마장마술 경기에 나선 말처럼 걷는 불편을 감수하고라도 힐을 신고 싶은 사람들의 바람은 일상과 패션의 즐거움을 회복하고 싶다는 소박한 욕망의 다른 이름이라고 해석하는 게 적절해 보인다.

문일완은 <바자> <루엘> <엘라서울> 등 독자층이 제각각인 패션 잡지, 남성 잡지, 라이프스타일 잡지를 넘나드는 바람에 무규칙한 문법이 몸에 밴 전직 잡지쟁이다. 그래픽 노블을 모으고 읽는 것, 아무 골목길이나 들어가 기웃거리는 게 요즘 취미 생활. 칼럼니스트로 여러 지면에 글을 쓰느라 끙끙대고, 사춘기 코스프레 중인 딸과 아웅다웅하며 하루를 보내는 중이다.