전체메뉴

40여 년간 ‘텍스트’를 소재로 사회와 개인, 정치적 주제를 다뤄온 세계적인 개념미술가 제니 홀저Jenny Holzer. 지난해 말 국립현대미술관 서울관과 과천관 곳곳에 한글 문장을 새겼고 3월에는 국제갤러리에서 그간의 작업과 신작을 선보이는 전시를 앞두고 있다. 의미 있는 텍스트로 세상의 수많은 이슈에 고요한 울림을 전하는 그녀가 한국에 남긴 메시지는 무엇일까?

제니 홀저 미국 뉴욕을 기반으로 활동하는 개념미술가. 오하이오 대학에서 회화 및 판화를, 듀크 대학교와 시카 고 대학교에서 인문학을 전공했고, 로드아일랜드 디자인 학교에서 회화로 석사 학위를 받았다. 1977년 ‘트루이즘 Truisms’을 테마로 맨해튼 곳곳의 빌딩과 간판, 전화 부 스 등에 텍스트를 설치했고, 1980년대에는 LED 전광판 을 활용한 대규모 작품을 소개했으며, 1990년대 이후에 는 건물 외곽이나 자연에 텍스트 형태의 빛을 쏘는 ‘제논 프로젝션Xenon Projection’을 선보이기도 했다. 1990년 ‘제44회 베네치아 비엔날레’ 미국관을 대표하는 첫 여성 작가로 선정됐고 같은 해 황금사자상을 수상했다.

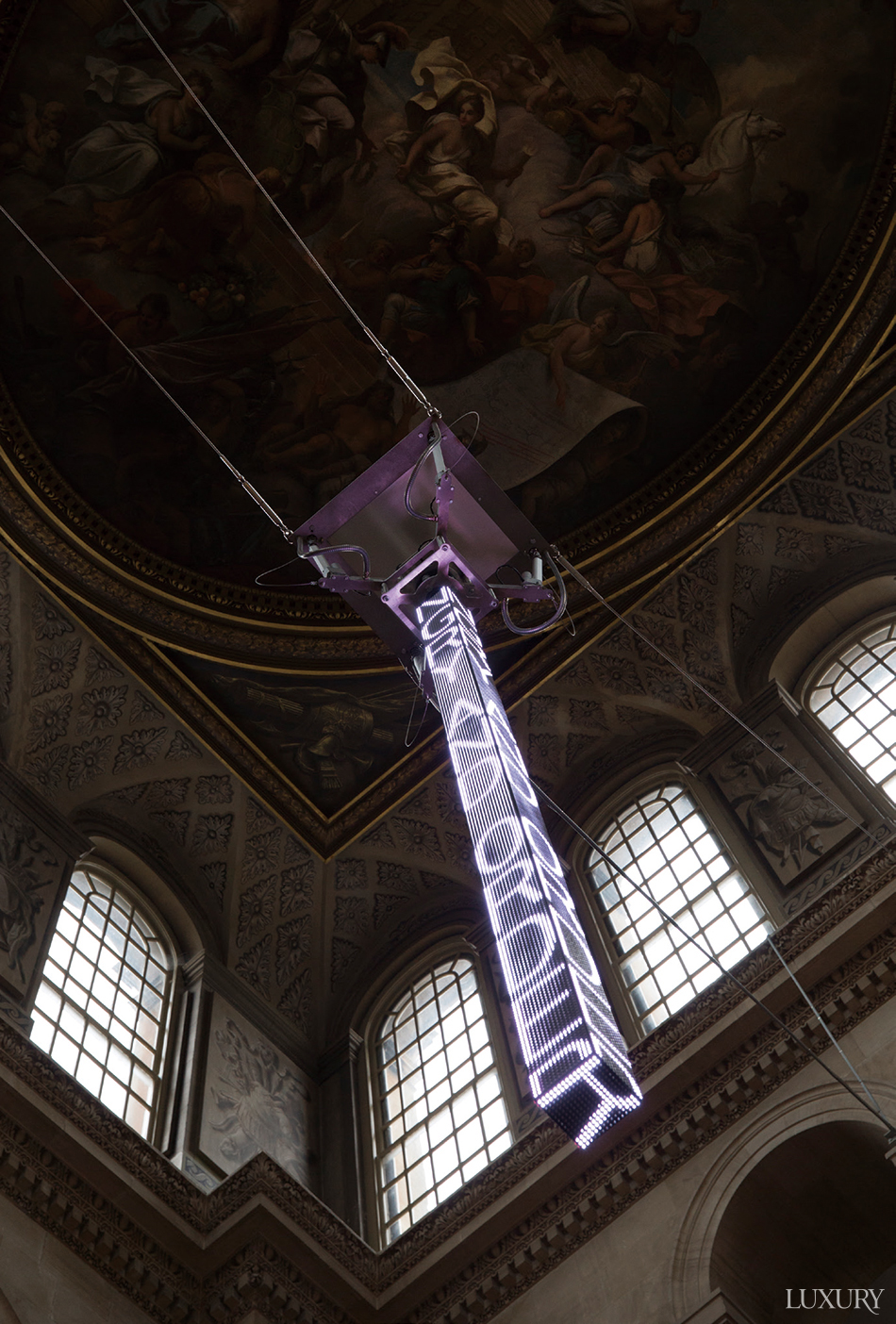

“그래서 너는 발이 없잖아. 날개도 없는데. 그런데 날기만 하잖아. 내려앉지도 못하는데.” 국립현대미술관 서울관, 2개 층을 가로지르는 ‘서울박스’. 천장에 매달린 가늘고 긴 LED 사인물 위로 김혜순의 시 ‘간 다음에’의 문장들이 흐른다. 상승하는 텍스트의 움직임에 맞춰 LED 기둥 자체도 마치 춤을 추듯 길어졌다 줄어들길 반복하며 위아래로 움직인다. 세계적인 개념미술가 제니 홀저의 커미션 신작 ‘당신을 위하여For You’다. 작품은 이 시대의 대표적인 현대 여성 문학가 김혜순, 에밀리 정민 윤, 스베틀라나 알렉시예비치Svetlana Alexievich, 한강, 호진 아지즈Hawzhin Azeez의 소설과 시, 포스팅 총 49점의 텍스트를 4시간 30분에 걸쳐 투사한다. 위안부 할머니의 증언과 그 시대의 아픔을 담은 시집 <우리 종에 대한 잔혹함>, 여성의 활약을 외면한 전쟁의 민낯을 다룬 <전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다> 같은 작품 속 문구를 통해 전쟁의 폭력과 정치적 억압, 세월호 참사와 같은 재난으로 인해 인권을 유린당한 평범한 이들의 이야기를 들려준다. 강렬한 메시지를 담고 있지만 그걸 보여주는 방식은 굉장히 미니멀하고 시적이어서 명상하듯 하염없이 바라보게 된다.

작품 소개를 위해 국립현대미술관 서울관을 찾은 그녀는 집업 재킷과 블랙 진을 입고 은발이 섞인 머리카락을 길게 늘어뜨린 채 지적인 우아함이 배어나는 문장들로 작업 과정을 설명했다. “한 문장이 또 다른 문장을 따라가며 텍스트가 끊임없이 움직이는 구조입니다. 글자를 담고 있는 사인물 자체도 로보틱 시스템을 적용해 안무하듯 움직이도록 프로그래밍했어요. 물리적인 루틴에 대조를 줘 관람객의 시선을 사로잡기 위한 시도죠. 1980년대부터 전광판을 주로 사용했는데, 사람들이 고개를 들어 바라보는 매체였기 때문이에요. 가능한 한 많은 이와 텍스트를 공유해 새로운 논쟁을 일으키고 다르게 생각할 기회를 만드는 것이 제 작업이니까요.”

‘당신을 위하여’ 설치 전경 © 2019 Jenny Holzer, Member Artists Rights Society (ARS), NY, Society of Artist Copyright of Korea(SACK), Seoul / 이미지 제공: 국립현대미술관

생각의 여지를 만드는 문장들

제니 홀저는 시각예술가지만 물감이나 물성이 있는 재료가 아닌 텍스트를 작업의 소재로 활용한다. 그녀는 도시의 풍경 속에, 일상의 소품 위에 자신이 직접 적은 경구들을 새긴다. 익숙한 언어로 쓰인 평범한 문장 같지만 곱씹을수록 예리한 통찰과 잔잔한 감동이 느껴진다. 1977년 휘트니 미술관의 독립 연구 프로그램에 참가한 것을 계기로 공공장소에 텍스트를 남기는 작업에 몰두한 그녀는 활동 초기 “나는 단지 예술계 사람들뿐만 아니라 모든 사람이 이해할 수 있는 내용을 전달하고 싶었기에 언어를 택했다”는 말을 남겼다. 사회, 개인과 소통하는 예술의 역할에 대한 작가의 철학을 확인할 수 있는 대목이다.

“많은 사람이 가지고 있는 ‘관점’, 모든 사람이 저마다 가진 ‘신념의 자화상’을 작업을 통해 보여주고 싶었습니다. 적합한 문구, 경구를 골라 뉴욕의 길거리 포스터 형식을 차용해 거리에 붙였죠. 당시 20대였고 한밤중에 종이가 가득 든 바구니를 손에 들고 맨해튼을 활보하는 것이 아무렇지 않을 만큼 열정이 넘쳤기에 포스터를 거리에 붙이는 작업을 감행할 수 있었어요. 사실 예술을 전공하던 대학 시절에는 추상화가가 되는 것이 꿈이었는데, 끔찍하게 실패했죠.(웃음) 추상적이면서 동시에 아주 명확하게 드러나는 콘텐츠를 보여주고 싶은 바람이 있었어요. ‘구체적’인 ‘추상화’라는, 극도로 상반되는 두 개념 사이에서 타협을 찾지 못해 절망과 희망을 동시에 안고 ‘언어’에 눈을 돌리게 된 겁니다. 언어는 항상 타인과 직접적으로 의사소통을 하는 데 쓰이는 매개이니 원하는 작업에 적합한 소재라고 생각했어요. 처음에는 직접 문장을 쓰는 경우가 많았는데 작업이 이어지면서 전문적으로 글을 쓰는 작가들과 협업하며 콘텐츠를 효과적으로 보여주는 방법을 다각도로 고민하게 됐습니다.”

‘STATEMENT’(2015) © 2017 Jenny Holzer, Member Artists Rights Society(ARS), NY / 이미지 제공: 국제갤러리

‘거리의 미술가’로 작업을 시작한 후 40여 년. 제니 홀저는 권력, 학대, 섹스, 살인, 전쟁 등에 관한 지극히 정치적이고 선동적인 텍스트를 ‘예술’이라는 가장 우아한 방식으로 전하는 상징적이고 세계적인 개념미술가가 됐다. 스티로폼 컵, 엽서, 티셔츠 같은 일상 사물부터 초대형 전광판, 건물의 파사드, 강이나 바다 같은 자연 풍경에 언어를 투사하는 초대형 프로젝션까지 다양한 형태로 펼쳐지는 그녀의 텍스트는 열린 해석과 논쟁으로 사람들의 참여를 유도하고, 대화를 촉발시킨다.

“이라크와 아프가니스탄의 전쟁 정보와 텍스트로 작품을 만드는 유일한 미술가”라는 <인터뷰Interview> 매거진의 표현처럼 그녀는 정부 문서, FBI의 이메일, 전쟁 포로의 편지 등 전혀 아름답지 않지만 논란의 여지가 있는 세상의 일부를 작품에 끌어들여 시적이면서 심미적인 텍스트를 선보인다. 한편으로는 헨리 콜Henri Cole, 비슬라바 심보르스카Wislawa Szymborska, 메리앤 무어Marianne Moore, 엘리자베스 비숍Elizabeth Bishop 등 다양한 문인의 텍스트를 차용해 사회에 깊게 뿌리내린 고정관념을 흔들며 생각할 여지를 만들고 있다.

‘ENCLOSURE’ © 2017 Jenny Holzer, Member Artists Rights Society(ARS), NY / 사진: Edd Horder / 이미지 제공: 국제갤러리

“Abuse of power comes as no surprise(권력의 남용이 놀라운 일은 아니다)”, “Fear is the most elegant weapon(공포는 가장 우아한 무기다)”, “Money creates taste(돈은 취향을 만든다)”, “Selfishness is the most basic motivation(이기적이라는 것이 가장 기본적인 동기다)”, “The unattainable is invariably attractive(가질 수 없는 것은 언제나 매력적이다)” 같은 메시지가 대표적. 1987년 뉴욕 타임스스퀘어의 거대한 전광판에 송출한 “Protect me from what I want(내가 갈구하는 것으로부터 나를 지켜줘)”는 ‘욕망과 사치로 가득한 현대사회에 경각심을 일으킨다’는 평을 받으며 광고와 대중매체의 도구를 사유와 논란이 가득한 공공 미술의 장으로 변모시켰고, 2001년 9·11 테러 이후에는 “If you see something, say something(무언가를 보았다면, 무엇이든 말하라)”, “We move forward but it stays with us(우리는 앞으로 나아가지만 그것은 우리와 함께한다” 같은 문구가 슬픔에 빠진 뉴요커들에게 위로를 전했다.

“작업을 할 때는 가장 어려운 걸 다뤄야 한다고 생각해요. 그게 우리를 상처 주고 아프게 하기도 하지만 나 자신을 돌아볼 수 있다는 건 삶에서 굉장히 소중하고 핵심적인 요소니까요. 물론 가끔은 ‘나도 삶의 즐거움을 표현하는, 마티스 같은 작가였으면 좋았을 텐데’ 하고 생각할 때도 있지만 그런 타입의 작가가 아니니 어쩔 수 없지요. 나는 나를 근심하게 하고, 타인을 걱정하게 하는 것에 대해 이야기하는 사람입니다. 그런 걱정거리가 우리의 가슴에 어떻게 자리 잡는지를 오랫동안 유심히 살펴보고 가장 우려되는 것을 이야기하지요. 그중 하나가 ‘여성’입니다. 목소리를 낼 수 없지만 행동해야 한다고 느낀 대상이죠. 그래서 여성을 주제로 여러 작업을 이어왔어요. ‘당신을 위하여’를 작업하면서도 작가들과 서신을 주고받고 서로 이야기를 나누면서 여성을 표현하려고 했죠. 피해자로서의 여성과 맞서 싸운 여성, 이 두 가지를 모두 표현해야 균형감이 맞을 거라고 생각했어요.”

‘ON WAR’(2017) © 2017 Jenny Holzer, Member Artists Rights Society(ARS), NY / 사진: Samuel Keyte / 이미지 제공: 국제갤러리

당신을 위한, 모두를 위한 텍스트

국립현대미술관에는 ‘당신을 위하여’ 외에도 제니 홀저의 신작 2점이 더 설치됐다. 서울관 로비 벽에는 작가의 대표작인 ‘경구들Truisms’을 한글로 최초 번역한 ‘경구들로부터’와 100개 단어로 이뤄진 에세이 컬렉션 ‘선동적 에세이Inflammatory Essays’가 자리 잡았다. 현존하는 경구, 격언, 상투적인 문구 형태의 240개 문장으로 이뤄진 ‘경구들’은 복잡하고 어려운, 논란의 소지가 있는 아이디어를 간결하고 직접적인 발언으로 정제해 표현한 작품으로, 1970년대 후반 뉴욕 맨해튼 거리에 익명의 포스터 형식으로 처음 배포됐다. 주어를 제외한 객관적 어조로 사회적 믿음, 관습, 진실에 대한 새로운 해석과 여러 가지 논쟁을 불러일으키며 화제를 모았고 이후 티셔츠, 모자, 전광판, 돌 조각, 벤치 등 다양한 곳에 새겨졌다. 이번 프로젝트에서 처음 선보이는 한국어 버전을 위해 4명의 번역자가 문장 하나하나에 담긴 작가의 의도를 섬세하게 번역했다. 이와 함께 전시한 ‘선동적 에세이’는 정치, 유토피아, 예술, 종교에 관한 글과 선언문 등에서 영감을 받아 1979년 처음 제작한 에세이 컬렉션으로, 단호하게 특정 입장을 지지하는 익명의 선언문 형태를 빌려 사회 변화의 필요성, 대중 조작의 가능성 등을 이야기한다.

과천관 호수 다리 위 대리석 난간에는 홀저가 자신의 작업 ‘경구들’에서 선정한 11개 문장을 국문과 영문으로 새겼다. 1986년부터 대리석, 화강암 같은 자연석으로 제작된 벤치, 석관 등에 글자를 새기기 시작한 작가는 작업의 이유에 대해 “돌에 새긴 글자는 만질 수 있고, 차갑고 단단한 촉감을 느끼며 읽을 수 있으며, 인쇄 매체로 구현된 텍스트와는 전혀 다른 감각을 전달할 수 있다”라고 밝힌 바 있다. 포스터나 LED 사인, 초대형 전광판과 달리 석재에 새긴 문장은 영구적으로 남아 나타났다 사라지는 기존 텍스트와는 또 다른 밀도와 무게감을 전한다. “11개의 문구는 굉장히 오랫동안 회자되어온 것 중 모두가 싫고 좋음 없이 받아들일 수 있는 문장으로 골랐습니다. 문장이 새겨진 장소처럼 고요하고 차분하게 감상할 수 있는 것들이니 관람객이 산책하다 우연히 경구를 발견하고 그에 대해 생각할 수 있길 바랍니다.”

제니 홀저가 택한 11개의 경구들은 다음과 같다.

● 지나친 의무감은 당신을 구속한다

● YOU ARE GUILELESS IN YOUR DREAMS

● 따분함은 미친 짓을 하게 만든다

● SOLITUDE IS ENRICHING

● 선택의 자유가 있다는 것을 늘 기억하라

● YOU ARE THE PAST PRESENT AND FUTURE

● 가질 수 없는 것은 언제나 매력적이다

● LISTEN WHEN YOUR BODY TALKS

● 모든 것은 미묘하게 서로 연결되어 있다

● RAISE BOYS AND GIRLS THE SAME WAY

● 당신의 모든 행동이 당신을 결정한다

“작업의 가장 기본적인 전제는 언제나 ‘당신you’이고, 전시는 모든 ‘당신’들에게 들려주고 싶었던 이야기”라는 시대의 명상가, 제니 홀저의 메시지에 빠져들 시간이다.